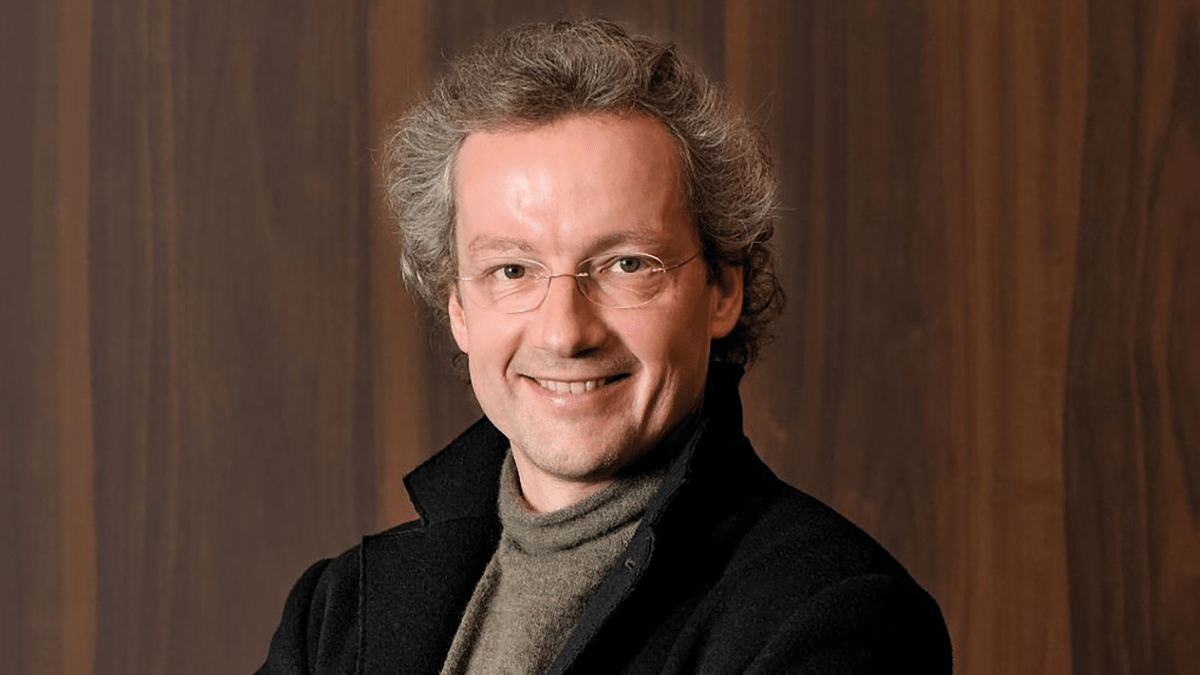

Gianandrea Noseda & Beatrice Rana

Konzerteinführung: 18.45 Uhr

Vorverkauf ab Dienstag, 3. Dezember 2024, 9.00 Uhr

€ 84 | 73 | 58 | 48 | 36 | 21

Konzerteinführung: 18.45 Uhr

Vorverkauf ab Dienstag, 3. Dezember 2024, 9.00 Uhr

€ 84 | 73 | 58 | 48 | 36 | 21

Konzerteinführung: 17.45 Uhr

Vorverkauf ab Dienstag, 3. Dezember 2024, 9.00 Uhr

€ 84 | 73 | 58 | 48 | 36 | 21

Programm

Mitwirkende

Abonnement

Die Konzerte am Donnerstag und Freitag sind Teil der Aboreihe A, das Konzert am Samstag Teil der Aboreihe S.

Werden Sie Abonnent*in des BRSO, sparen Sie bis zu 35% im Vergleich zum Einzelkartenkauf und profitieren Sie von zahlreichen weiteren Vorteilen!

Echtzeit

Moderierte Orchesterprobe – Von Schüler*innen für Schüler*innen

Mittwoch, 26. Februar 2025, um 10.00 Uhr

Dauer: ca. 1 Stunde

Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich