Sir Simon Rattle · BRSO hip

Sonntag

9

Februar 2025

11.00 Uhr

München, Prinzregententheater

Vorverkauf ab Dienstag, 3. Dezember 2024, 9.00 Uhr

€ 90 | 75 | 60 | 45 | 32

Sonderkonzert

Programm

Johann Sebastian Bach

»Herr, gehe nicht ins Gericht«, Kantate, BWV 105

Johann Sebastian Bach

»Liebster Gott, wenn werd ich sterben«, Kantate, BWV 8

Johann Sebastian Bach

»Was Gott tut, das ist wohlgetan«, Kantate, BWV 99

Mitwirkende

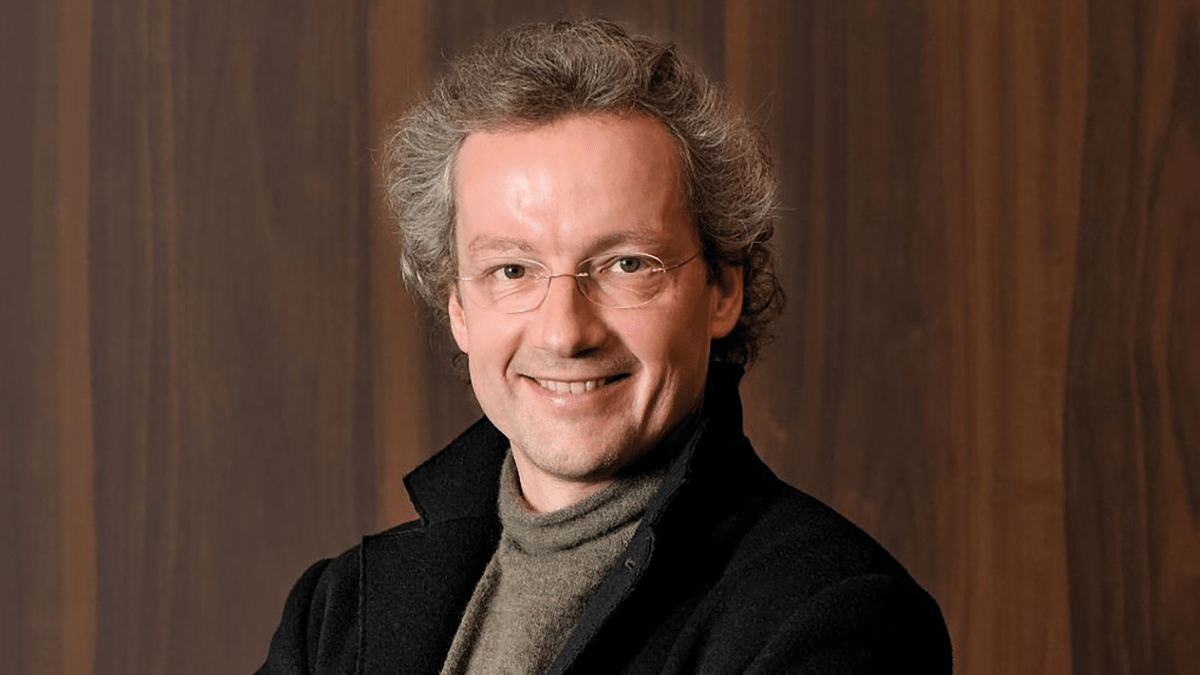

Sir Simon Rattle

Dirigent

Carolyn Sampson

Sopran

Tim Mead

Countertenor

Thomas Hobbs

Tenor

Konstantin Krimmel

Bariton

Chor des Bayerischen Rundfunks

BRSO hip

Barockensemble

Was steckt hinter »BRSO hip«? Nicht nur die im Englischen gebräuchliche Abkürzung für »historically informed performance«, sondern vor allem die Initiative von Chefdirigent Sir Simon Rattle, das BRSO-Programm um Barockmusik zu erweitern – gespielt auf historischen Instrumenten. Den Auftakt macht der »Chef« selbst mit drei der schönsten Kantaten von Johann Sebastian Bach.